今回数年ぶりに、映画「人間の証明」を見て、いろいろ感じるところが多かったので、そのことについて書いてみることにします。

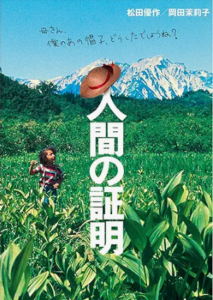

映画「人間の証明」は、1977年公開されました。製作会社は角川春樹事務所。

この映画「人間の証明」を見ていると、松本清張の「砂の器」と「ゼロの焦点」のイメージがときどき重なってきました。

戦後の荒廃した時代背景、自分の栄光を守るための殺人事件、地名や発音に関わる言葉の解読といった、数々のミステリ(推理小説)的小道具の存在などなど……。

しかし、ここで明確にすべきは、角川春樹が製作した佐藤純彌監督の「人間の証明」と野村芳太郎監督の「砂の器」や「ゼロの焦点」との決定的な相違点です。

野村芳太郎の描いた松本清張的な世界は、もちろん推理小説的な要素は散りばめられていますが、あくまで人間ドラマとしての映画作品として極めて高い質を誇っているのです。

一方、角川映画である「人間の証明」には、人間ドラマの要素は入っていますが、エンターテイメントの装置や小道具の方が目立つ、いわゆるB級映画にほかなりません。

かといって、映画「人間の証明」をおきおろすつもりは私には全くなく、むしろ、そこにふんだんに盛り込まれたエンタメ要素を楽しめる、気持ちのゆとりが今の自分にはあると確認した次第です。

では、映画「人間の証明」の魅力について、書き出してみることにしましょう。