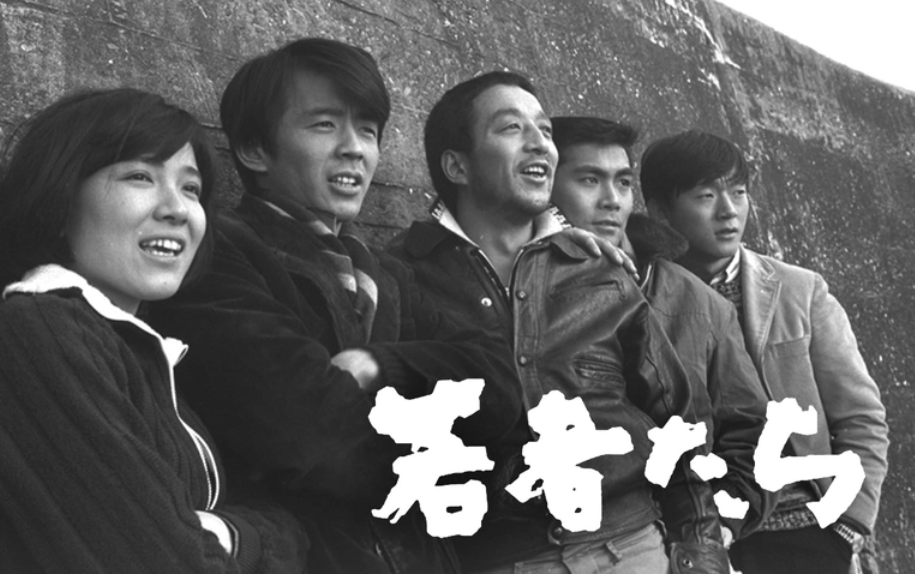

連続テレビドラマ「若者たち」をご存じだろうか。というか観たことがあるだろうか。

私はアマゾンプライムで鑑賞した。1966年にフジテレビで放送されたのだが、存在すら今まで知らなかった。

大阪府内に住む、5人兄弟(4男1女)が両親を亡くしてからの生活を伝えた、毎日新聞の特集記事(1965年11月29日付朝刊「ある家庭」)をベースに制作されたのが、このドラマ「若者たち」である。

映画はパート3まで制作されており、当時、いかに人気が高かったのかがわかる。

YouTubeの「風花未来チャンネル」でも「若者たち」について、3回レビューしています。

⇒映画「若者たち」「若者がゆく」「若者の旗」が、現代に語りかけることは?

⇒超絶ワンテーマ企画『このテーマで最終回@時間無制限一本勝負』

今回はテレビドラマの「若者たち」を観た感想を書きたい。

熱い、本当に熱い。これほど熱いテレビドラマを観たことがない。

ドラマとは人と人とがぶつかりあって火花を散らすことだ、と言った人がいるが、この「若者たち」を観ると、まさにその通りだと痛感した。

熱いだけではなく、そこには人間への愛が満ち溢れているのだ。

ほしい、現代に、この熱さが、溢れる愛情が!

というのでは足りない。このドラマには常軌を逸した「聖なる狂気」があるのだ。

キャスティングも素晴らしい。

両親のいない5人兄弟を演じたのは、以下の俳優である。

田中邦衛

橋本功

佐藤オリエ

山本圭

松山省二

ものの見事に、それぞれの俳優がそれぞれの際立つキャラクターを演じきっている。全員に主演賞を与えたいほどだ。

特に、次男役の橋本功(はしもといさお)が効いていた。

このテレビドラマ「若者たち」の主題は家族愛、兄弟愛にほかならない。

だが、当時も今も珍しい、色濃い社会性は特筆に値する。

貧困問題、住宅問題、資本主義の矛盾、労働問題、中小企業問題、学歴社会の歪み、受験戦争、大学闘争(学園紛争)、漁村・農村の問題、沖縄の問題、在日朝鮮人の問題、子供の犯罪、反戦・反核運動

……その背景として、ベトナム戦争の激化、東大安田講堂事件に象徴される学生運動(日米安全保障条約の自動延長を阻止・廃棄を目指す運動)だけでなく、悲惨な戦争(日中戦争・太平洋戦争)の傷跡が経済成長期の日本においても、重く疼いているのである。

以下の「東大安田講堂事件」の記述は、当時の社会情勢を知る上で参考になる。引用元はWikipedia「東大安田講堂事件」

東大安田講堂事件(とうだいやすだこうどうじけん)は、全学共闘会議(全共闘)および新左翼の学生が東京大学本郷キャンパス安田講堂を占拠していた事件と、大学から依頼を受けた警視庁が約8500人もの機動隊を導入して1969年(昭和44年)1月18日から1月19日に封鎖解除を行った事件である。東大安田講堂攻防戦、東大安田講堂占拠事件ともいう。

1960年代後半、ベトナム戦争が激化の一途をたどっていた。また、1970年(昭和45年)で期限の切れる日米安全保障条約の自動延長を阻止・廃棄を目指す動きが左派陣営で起きていた。これに伴い学生によるベトナム反戦運動・第二次反安保闘争が活発化した。それと時を同じくして、高度経済成長の中、全国の国公立・私立大学においてはベビーブーム世代が大量に入学する一方で、ときに権威主義的で旧態依然とした大学運営がみられた。これに対して学生側は授業料値上げ反対・学園民主化などを求め、各大学で結成された全共闘や、それに呼応した新左翼の学生が闘争を展開する大学紛争(大学闘争)が起こった。

ドラマ「若者たち」は、肉体労働者が多く登場することから、プロレタリア文学に通じる世界観も感じるが、私は映画やドラマをイデオロギー視点では絶対に観ない、価値判断しない主義だ。

なので、いわゆる「左翼」という言葉を「若者たち」についても用いることはしない。

ともあれ、連続ドラマ・映画「若者たち」シリーズは、1970年で終わる。シリーズ「若者たち」とともに、日本の1960年代は終わったとも言えるだろう。

ちなみに、以下、1970年の主な出来事をあげておく。

大阪万国博覧会が開幕

日航機よど号ハイジャック事件が発生

作家三島由紀夫が割腹自殺

国産の人工衛星「おおすみ」が打ち上げられた

ビートルズが解散を発表した

光化学スモッグが発生した

田子の浦ヘドロ公害が発生した

ウーマンリブ運動が盛り上がった

東京・銀座で歩行者天国が始まった

60年代から70年代へ、日本は大きく転換してゆくのである。

また脚本家の多さにも驚く。以下の脚本家が参加している。34回も続いたのは、豊富な人材がいたからなのだろう。

山内久、早坂暁、立原りゅう、清水邦夫、布勢博一、寺田信義、大野靖子、多賀祥介、山田正弘、林秀彦、大西信行、田村孟、菅孝行

最近の6年間、私はずっと政治を語ってきたが、政治に関心のある人も、ない人も、このドラマ「若者たち」を観て、今もなお解決していない社会問題に目覚めてほしい、と切に願うばかりである。

最後に、私は「若者たち」を、演劇だとか、心理劇だとか言ったが、それよりも何よりも、言葉力を最大限に発揮したドラマとして「若者たち」を、私たちは語り継ぐべきだと主張したい。

そう、今ほど、言葉の力が弱っている時代はない。そして「若者たち」ほど、言葉が生き生きと炸裂したドラマはない。

「若者たち」は「言葉力のドラマ」である、それを肝に銘じつつ、私は自分の命あるかぎり、このドラマを繰り返し、えぐるように視聴し、私自身の言葉を最大限に発したいと強く思っている。