2020/11/06

まずは、ここから始めてほしい5冊の詩集では、以下、日本の名作詩集をセレクションしてみます。たくさん選んでも、詩になじみの薄い人には負担になる(迷う原因になる)か ...

2019/12/12

良い本に限って、絶版になり、なかなか読めないことがあります。また、極めて優れた作品であってもマスコミが取り上げることがないので、忘れ去られている作品も多いのです ...

2019/04/17

中野好夫(なかのよしお)の「文学の常識」という著書をご存知でしょうか。中野好夫という名前を知らない人が多いのではないかと思います。「文学の常識」は文庫本ですが、 ...

2019/04/10

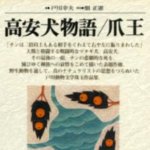

戸川幸夫の「高安犬物語(こうやすいぬものがたり)」を再読しました。⇒高安犬物語はこちらから、お読みいただけます思うこと多々あったのですが、突きつめると、以下の点 ...

2019/02/21

はかない命を歌いつつも、その歌そのものは、永遠の命を得ている……そんな奇跡のような短歌があります。現代的な感覚にもマッチするので、短歌というよりも一行詩と呼んだ ...

2019/02/09

谷崎潤一郎(たにざきじゅんいちろう)の「陰翳礼讃(いんえいらいさん)」というエッセイを青空文庫版で読みました。「素晴らしい文章ですね」というような言葉では言い表 ...

2019/02/09

宮城道雄(みやぎみちお)の「心の調べ」という随筆を読みました。「心の調べ」はこちらから読めますハッとする気づきがあったので、ブログに感想を書きたくなったのです。 ...

2018/03/17

このブログ「美しい言葉」では、何度か戸川幸夫の小説について触れてきました。⇒「高安犬物語」の感想⇒戸川幸夫「爪王」を読んでみてください。今回取り上げる小説「熊犬 ...

2017/10/29

以前、手紙文(電報)の名作をご紹介しました。この記事でしたね⇒世界一美しい手紙文は?さて、今回は芥川龍之介の手紙文、しかも、ラブレター(恋文)を取り上げてみます ...

2017/08/17

川端康成の「美しい日本の私」を現在、読んでいます。10ページ読み進むのに、数時間を要するという難行です。かといって辛いわけではなく、むしろ、苦痛に似た快感を覚え ...

2017/01/02

本 - エッセイ・評論 - 美しい日本語の作品 - 歴史

もちろん、日本の歴史を見直すために、西尾幹二氏の「GHQ焚書図書開封」を読んでいます。またそれと同時に、私自身の、そして日本人の「心のふるさと」を見つけるために ...

2016/10/16

これまでご紹介してきました「美しい日本語で書かれた作品(言葉)」をまとめてみました。中には、文学作品ではなく、手紙文も含まれています。天声人語の中のオオイヌノフ ...

2016/06/10

文章の書き方 - 文章力アップに役立つ本まとめ - 美しい日本語の作品

読書の楽しみを知りたい、これから本格的に読書をしたい、読書を習慣にしたいと願っている人にオススメしたい良書をご紹介。エッセイ、小説、詩、それぞれ3冊ずつ挙げてみ ...

- No Image

2015/03/03

柳田國男の「遠野物語」を、心を空しくして、繰り返し読んでいます。読んでいるというより、感じていると言った方が適切かもしれません。⇒柳田国男「遠野物語」こういう言 ...

- No Image

2014/12/07

当ブログで何回ともなくご紹介している小林秀雄の「考えるヒント」ですが、今回は少し切り口を変えてレビューいたします。ちょっとした時間を盗みとるようにして、スマホで ...

- パンくずリスト

- ホーム

- ›

- 美しい日本語の作品

カテゴリー:美しい日本語の作品